一般的なDCIMシステムの全体構成を解説

- k-iwasaki

- 2021年5月6日

- 読了時間: 2分

更新日:2021年5月11日

今回のブログでは、一般的なDCIMシステムの構成について解説します。

DCIM(データセンターインフラ運用管理)ツールに関する定義や機能範囲は各メーカーやユーザー毎に微妙に異なっています。

データセンターインフラ周りを適切に管理し、運用効率化やコストやリスクを削減するツールと考えれば、定義や機能範囲に固執しすぎるのもどうか?とお考えの方もいらっしゃると思います。

しかし、DCIMは本来、個別最適ではなくデータセンター物理インフラの「全体最適」を目指すツールであると考えられています。よって、機能はより包括的なものである必要があり、そして、それぞれの機能が(さらには外部システムとも)スマートに連携し合い、運用担当者の運用負荷を軽減させるものでなくてはなりません。

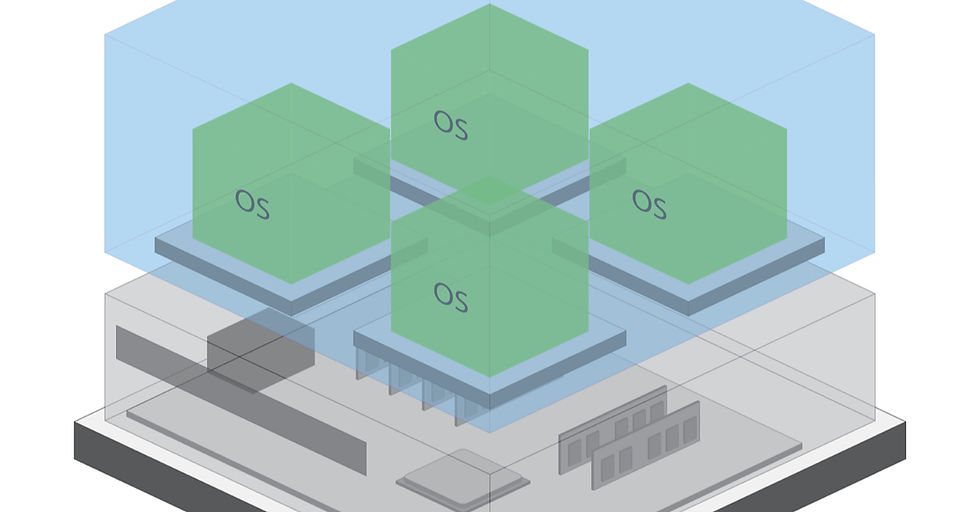

その観点で、以下に一般的なDCIMの構成図をまとめてみました。

以前当ブログで解説したDCIMの機能のカテゴリ分類をベースに説明します。

「レベル1」では、DCIMソフトウェアが収集する為の「主にラック周辺に設置されるセンサー機器や、制御機器」を示します。

「レベル2」では、それらの機器を一つに集約し、統合監視します。

ここまでは、あくまでも設備環境の状態監視及び制御範囲となります。

次に「レベル3」では、設備や機器の資産管理や位置管理、配線管理などの台帳を統合化した機能が提供され、付加されます。

こうして集められたさまざまな情報をベースに、「分析」「キャパシティ管理」、そして「ワークフロー」といった、データを利活用するDCIMが目指す本来の活用メリットに繋がります。

また、外部連携機能としては、主に以下のようなものがあります。

「物理サーバ」と「仮想サーバ」を紐づけるための、仮想インフラ管理ソフトウェアとの連携

ITサービス管理を行うITSMツールとの連携

BMS(ビル管理システム)との連携 ※プロトコルが異なることが一般的な為、プロトコル変換ゲートウェイが使われることがほとんど

以上、DCIMシステムの全体構成はこのような形となります。もちろん「レベル1」や「レベル1+2」など、その一部を導入するケースもまだまだ日本国内においては多いですが、DCIMが本来持つ導入効果を最大化するためには、今回説明したような全体システムとして導入をすべきです。

DCIMツール各製品に関するご質問やご相談はこちら

各DCIM製品の紹介トップページはこちら

よろしければ関連記事もご覧ください。

コメント